齋藤 嘉一(サイトウ カイチ); Kaichi SAITO

| 職名: | 教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 |

| 専門: | 材料物理学 |

| 学位: | Doctor of Natural Sciences |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

大学院時代に高温酸化物超電導体Y-Ba-Cu-O系結晶の格子欠陥に関する 研究を通じて博士学位を取得する。1998年3月に秋田大学鉱山学部物質工学科 助手として赴任し、2006年4月に工学資源学研究科(現理工学研究科)准教授、そして2012年4月に同教授に就任。以来、マグネシウム系、銅系をはじめとする析出強化型合金を中心に、電子顕微鏡を駆使した組織・構造評価に関する教育・研究に従事している。静岡県浜松市出身。

授業への取り組み

主に金属材料の組織構造評価ならびに固体物性の微視的発現機構に関する授業を担当する。

- 構造解析学(2年次)、結晶強度学(2年次)、固体物理学(3年次)、地域産業論 (3年次)ほか

- 結晶回折学Ⅰ・Ⅱ(大学院博士前期課程)、 電子線結晶学Ⅰ・Ⅱ(大学院博士後期課程)

現在の主研究テーマ

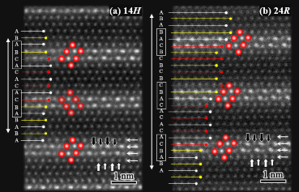

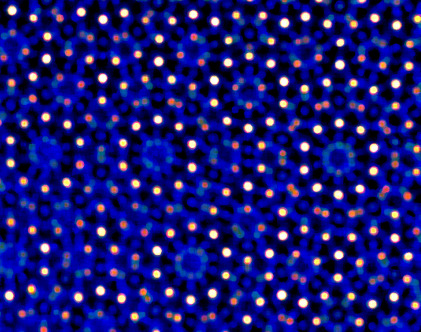

HAADF-STEM像

JEM-2100F

林 滋生(ハヤシ シゲオ); Shigeo HAYASHI

| 職名: | 教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | 無機環境材料学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

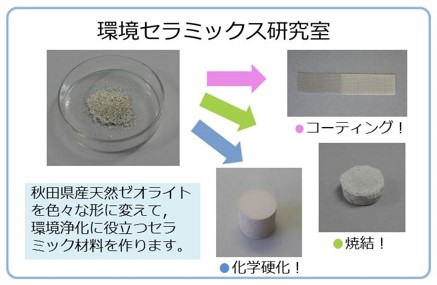

学生時代には鉱産原料の精製に関する研究に取り組み、続いてセラミック原料合成と焼結に関する研究を行う。修士号取得の後に東京工業大学助手に就任。その後セラミック原料微粉末の湿式化学合成ならびに原子レベル微細構造解析で1994年に博士学位を取得。1997年に秋田大学助教授に就任、各種セラミックスの合成プロセス、電気泳動を利用した粉末成形プロセスを研究。准教授を経て2008年に秋田大学教授に就任。現在は天然原料を用いた環境材料の作製に関する研究、ならびにセラミックスを中心とした材料教育に従事している。

授業への取り組み

主に無機材料・固体物質の作製プロセスと性質に関する授業を担当する。

- セラミック材料学(2年次)、固体化学(2年次)、ほか

- 無機材料設計学(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

棗 千修(ナツメ ユキノブ); Yukinobu NATSUME

| 職名: | 教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | 凝固工学、材料計算科学、材料組織学、金属材料学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

2005年3月 北海道大学大学院 工学研究科 分子化学専攻 博士後期課程修了

2006年6月 Ames Laboratory USDOE、 Iowa、 USA 博士研究員

2007年9月 株式会社神戸製鋼所 技術開発本部 材料研究所 研究員

2012年4月 秋田大学 大学院工学資源学研究科 材料工学専攻 講師

2015年4月 同 大学院工学資源学研究科 材料工学専攻 准教授

2016年4月 同 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース 准教授

授業への取り組み

金属材料の基礎に関する講義、実習・実験系授業を担当しています。

- 講義:材料組織学(2年次)、金属材料学Ⅰ(2年次)

- 実習・実験:材料理工学実験Ⅰ(2年次)、材料理工学演習(2年次)、材料理工学特別講義Ⅰ(3年次)

- 大学院:材料組織設計学(博士前期課程)、構造材料設計学(博士後期課程)

現在の主研究テーマ

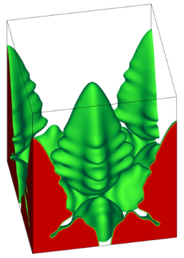

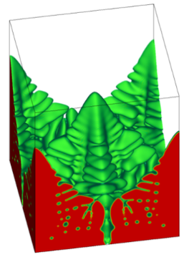

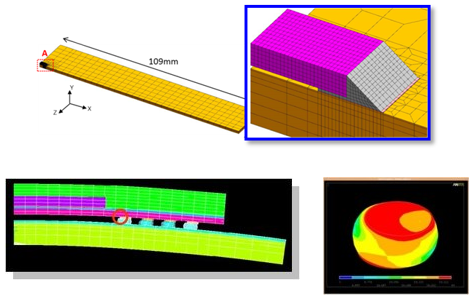

本研究室では、コンピュータ上で凝固組織を再現する数理モデルとそのモデルを使った数値シミュレーションから、凝固組織と材料特性の関係を解き明かす研究を行っています。最近ではAI技術で知られるデータサイエンス手法を組み合わせた次世代の凝固シミュレーションモデルに関する研究を行っています。

長谷川 崇(ハセガワ タカシ); Takashi HASEGAWA

| 職名: | 准教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 |

| 専門: | ナノ磁性材料学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 研究室ホームページ: http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~takashi/ | |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

学生時代には高密度磁気記録材であるFePt薄膜のナノ微細加工と磁区構造解析に関する研究に取り組み、2005年に修士学位を取得し、その後企業での実務経験を経てから2009年に博士学位を取得。2009年6月に秋田大学工学資源学部材料工学科(現理工学部物質科学科材料理工学コース)の助教に就任、2016年4月に同講師に就任。その間2014年に英国マンチェスター大学客員研究員を経歴。現在は物質のナノ構造制御による革新的物性の発現と活用に興味があり、特に最近ではFeCoを中心としたレアアースフリーの超強力磁石材の創製に関する研究・教育に従事している。福島県猪苗代町出身。

授業への取り組み

主に電子材料や磁性材料などの機能性材料に関する授業や実験を担当する。

- 機能材料学(3年次)、材料理工学実験(3年次)、基礎電磁気学(1年次)ほか

- 応用磁気学(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

肖 英紀(ソ ヨンギ); Yeong-Gi SO

| 職名: | 准教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | 金属物性、準結晶 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 研究室ホームページ: http://www.gipc.akita-u.ac.jp/~ygso/ | |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

2010年東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻博士課程修了。2008~2010年日本学術振興会特別研究員。「準結晶のフォノン-フェイゾン弾性に関する研究」により博士(工学)を取得。その後物質・材料研究機構(NIMS)ポスドク、東京大学総合研究機構ポスドクを経て2013年7月より秋田大学に赴任。学生時代から一貫して行ってきた物質研究とポスドク期間に習得した電子顕微鏡法を組み合わせて、現在は準結晶はじめ種々の新規合金物質を合成し、原子構造と物性の相関を調べている。趣味は秋田にきてから飲み始めた日本酒、最近はクラフトビール。

授業への取り組み

材料の微細構造ならびに特性を理解する上で基礎となる物理系科目や実験を担当する。

- 材料物理学(2年次)、材料理工学実験I(2年次)、基礎電磁気学IA(1年次)ほか

- 固体物性学I・II(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

河野 直樹(カワノ ナオキ); Naoki KAWANO

| 職名: | 准教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

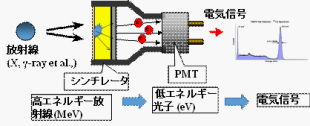

| 専門: | 光物性物理学、放射線科学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 研究室ホームページ: https://kawanoko215.wixsite.com/mysite | |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

学生時代には新規励起状態の実現や放射線誘起蛍光体の創製など、主に蛍光体材料に関する基礎及び応用研究に取り組み、2014年に東北大学工学研究科において博士学位を取得。その後日本電気株式会社中央研究所研究員、奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科助教を経て、2018年1月に秋田大学理工学研究科物質科学専攻の特任講師に就任。現在は医療機器やセキュリティ、加速器施設などに使用されている放射線誘起蛍光体の新規材料開発に強く関心があり、扱う材料は有機無機ハイブリッド材料、ガラス、セラミックスなど様々である。茨城県土浦市出身。

授業への取り組み

主に蛍光体材料を中心とした機能性材料に関する授業や実験を担当する。

- 機能材料学(3年次)、材料理工学実験(3年次)、材料理工学演習(2年次)ほか

- 量子ビーム物質科学(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

辻内 裕(ツジウチ ユタカ); Yutaka TSUJIUCHI

| 職名: | 講師 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | 分子エレクトロニクス、生物物理学 |

| 学位: | 博士(理学) |

| 研究室ホームページ: https://molecularelectronics329643579.wordpress.com/ | |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

応用物理学科で超イオン伝導体の表面における化学反応の素過程に関する研究を行って理学士を取得後、大学院では理学研究科物理学系にて、博士前期課程では膜蛋白質バクテリオオプシンの遺伝子工学的発現に取り組み、博士後期課程では光駆動プロトンポンプ膜蛋白質バクテリオロプシンの部分ペプチドからの再構成に関する研究を行い、人工会合超分子集合体の新規な光反応サイクルの発見(1992)などを行った。応用物理学、生物物理学の研究を今日も行いつつ、21世紀、水素化アモルファスシリコン半導体の有機分子への応用、有機半導体、紫外可視光変換物質とシステムの研究も進めている。富山県出身。

授業への取り組み

応用物理に関する授業や実験を担当する。

- 応用物理基礎(2年次)、分子物理化学(2年次)、材料理工学実験(3年次)、ほか

- 分子エレクトロニクスI、分子エレクトロニクスII(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)半導体を数ナノメートルから数10ナノメートルの厚さで水素含有量を調節して連続積層型の薄膜にすることで、これに接する有機分子の光吸収、発光、イオン伝導などの機能制御できることを発見し、応用実施例多数開拓中である。光センサ、イオン伝導整流素子、細胞膜表面の膜蛋白質、表在性蛋白質などイオン輸送、情報伝達に関わる超分子に作用させて細胞性能制御など可能性が拡がる。

有機化合物と金属イオンの新規に見出した組み合わせで変換効率の高い紫外可視光変換を実現し、利用しにくい自然光の紫外線を水色可視光に変換する物質のさらなる開発と、光電池の長寿命化と効率向上、光合成の効率向上、省エネルギーシステム、サンスクリーン(化粧品)素材ほか、多数の用途への可能性が拡がる。

分子全体にπ(パイ)電子共役系が拡がっている有機分子と金属イオンの錯体が有する半導体特性や有機導電性物質のうち耐久性の高い物質について光電変換機能が発現するシステム、センサ特性が発現するシステムについて研究を進めている。

大口 健一(オオグチ ケンイチ); Ken-ichi OHGUCHI

| 職名: | 教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | 材料力学・計算力学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

学生時代は機械工学を専攻し、電子実装基板はんだ接合部の変形を表す非弾性構成モデルの構築と、その応用による疲労強度評価法の開発に取り組んだ。博士後期課程修了後は、生まれ故郷の秋田市で大学教員としての研究活動を始め、有限要素法(FEM)による非弾性変形解析を高速・高精度で可能とする技術の開発や、金属材料の変形特性の迅速評価法に関する研究などに取り組んだ。これらの技術は、FEM解析に基づく自動車エンジン部品の疲労寿命予測の高精度化、電子機器の新規強度信頼性評価法の開発、導電性セラミックスと工具鋼の接合、ステンレス鋼鋳鋼の熱変形解析などに活用されている。

授業への取り組み

主に材料の変形や強度に関する授業を担当する。

- 弾性体力学(2年次)、加工プロセス学(3年次)、材料評価学(3年次)ほか

- 複合材料力学I・II(大学院博士前期課程)、応用弾塑性力学I・II(大学院博士後期課程)

現在の主研究テーマ

吉村 哲(ヨシムラ サトル); Satoru YOSHIMURA

| 職名: | 教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | 機能性薄膜材料・物性 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 研究者紹介特設サイト:https://www.akita-u.ac.jp/honbu/lab/vol_35.html | |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

東北大学(工・電子系)での学部4年・修士課程・博士課程当時は、ハードディスクドライブ用の薄膜磁気記録媒体における、高密度記録化のための薄膜微細組織制御に関する研究に、その後、日本学術振興会特別研究員(所属機関:東北大学)および名古屋大学(工・材料系)助手当時は、ハードディスクドライブ用の磁気再生ヘッドにおける、高感度化のための 高品質極薄絶縁層の作製や高機能強磁性薄膜の探索に関する研究に、そして、九州大学(工・電子系)助教当時は、磁気ランダムアクセスメモリにおける、低消費電力化のためのハイブリッド記録システムに関する研究に、それぞれ取り組んできた。2008年4月に 秋田大学准教授に着任し(2019年4月より教授)、現在、強磁性かつ強誘電性などの多機能材料の探索、その高品質薄膜の作製、それを用いた新規次世代高性能磁気デバイスの開発、に取り組んでいる。この間、科学技術振興機構さきがけ兼任研究者・INESC-MN(ポルトガル)客員研究員・名古屋大学非常勤講師・VIT大学(インド)非常勤教授、を歴任。大阪府出身。

授業への取り組み

材料理工学コースに開講されている電気・電子系に関する下記の科目において、その概念を材料学の視点と知見から判りやすく解説し、材料と電気との複合領域の理解を促している。

- 電磁気学(2年次)、電子材料学(3年次)

- 薄膜材料物性学(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

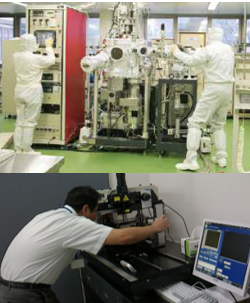

本研究室では、電界で駆動させる新しい方式を提案しており、それに適した革新的な高機能かつ多機能な材料を探索し、その薄膜を高品質に作製することで(写真上段はクリーンルーム内に設置されている超高真空対応薄膜作製装置)、超低消費電力・高集積の新規な磁気デバイスの実現を目指しています。また、新材料の特殊な物性を評価する新装置の開発も、同時に行っています(写真下段は新規構築中の「電気磁気効果測定装置」)。

佐藤 芳幸(サトウ ヨシユキ); Yoshiyuki SATO

| 職名: | 准教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 共同サステナブル工学専攻 |

| 専門: | 材料設計学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

秋田大学へ赴任以来、一貫して、塩化水素HClガスを含む雰囲気における金属の高温酸化に関する研究を行っている。酸素が存在する雰囲気中で金属は酸化反応を起こすが、高腐食性要因となるHClガスが共存すると、酸化のみならず塩化反応が腐食反応に関与して複雑な挙動となる。しかし、そのメカニズムを解明できれば、酸化-塩化の複合反応を制御することで材料設計が可能となる。このような研究を通じて、コンピュータを用いた計算材料学への適用による高温材料設計を目指している。

授業への取り組み

主に熱力学を基本とする解析や応用に関する授業や実験を担当する。近年は、WebClassというネットワークを用いた自学自習システムを授業に取り入れている。

- 基礎力学II(1年次)、材料理工学実験II(3年次)、計算材料科学(3年次)ほか

- 分子計算材料学I、II(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

腐食性ガスとしてのHClはそのまま金属に作用するのではなく、高温では酸素と反応して塩素Cl2と水蒸気H2Oを生成します。実際の腐食は、このCl2が金属と反応し、揮発性の高い金属塩化物を生成することで、酸素中に比べて複雑で速い化学反応を起こします。鉄やクロム等を調べていますが、金属の種類によって振る舞いが大きく異なるので、検討結果は大変興味深いです。

仁野 章弘(ニノ アキヒロ); Akihiro NINO

| 職名: | 准教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | セラミック材料学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

愛媛県立川之江高校卒業後、学生時代には、超高圧電子顕微鏡を用い、電子線照射法により、磁石材料として知られるFe-Nd-B合金のナノ組織制御に関する研究に取り組み、2007年3月に博士の学位を取得した。2007年4月に秋田大学工学資源学部材料工学科(現理工学部物質科学科材料理工学コース)の助教に着任し、硬質セラミックスの開発に関わる研究に取り組むこととなった。2013年4月に同講師、2015年4月に同准教授となり現在に至る。現在は、高温で利用可能な硬質セラミックスに着目し、耐熱、高硬度セラミックス創製に関する研究・教育に従事している。愛媛県四国中央市出身。

授業への取り組み

主にセラミック材料に関する授業や実験を担当する。

- 機能無機材料学(3年次)、材料理工学実験(3年次)、材料理工学演習(2年次)、基礎力学(1年次)ほか

- セラミック材料科学(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

本研究室では、主に切削工具、金型材料へ応用可能な新規硬質セラミックスを粉末冶金的手法を用いて創製しています。多くの金属材料では、金属塊を融かし、型に流し込み目的形状の材料を得ますが、セラミックスは融点が高いため、融かすのは困難であり、粉末を原料にして、型に入れ押し固め、高温の炉で焼いて作製する粉末冶金の手法を利用します。一般に工具材料であれば金属(ここではバインダーと呼ばれる)を含む炭化物が多く用いられていますが、高温等一部の特殊環境下での使用においては、バインダーを用いることで、性能が低下してしまします。宇宙・航空産業における、ロケットやジェットエンジンの部品として用いられているインコネルなどの耐熱合金は、高温強度が高く、その加工が困難な材料です。耐熱合金を高精度で加工するには、高温でも軟化しにくい材料の開発が必要となります。このような材料特性は、電子顕微鏡レベルで見ることのできる微細な組織形態と密接に関連しています。炭化物や窒化物を利用し、合成時に形成する組織をコントロールすることで、優れた機械特性をもつセラミック材料の開発を行っています。

後藤 育壮(ゴトウ イクゾウ); Ikuzo GOTO

| 職名: | 准教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | 鋳造工学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

学生時代にはソルト中子の成形条件が機械的性質と凝固組織に及ぼす影響に関する研究や、窒化アルミニウム基板接合鋳造法における指向性凝固制御に関する研究に取り組み、2012年3月に博士学位を取得。2012年4月に秋田大学大学院工学資源学研究科材料工学専攻(現大学院理工学研究科物質科学専攻材料理工学コース)の助教に就任、2019年4月に同講師に就任。現在は高強度・高熱伝導性・高電気伝導性・複雑形状鋳物部品のための純アルミニウム・純銅・鋳鉄・鋳鋼、及びそれらの製造に適した鋳造プロセスやそのシミュレーション、セラミックスとの鋳造接合技術などに関する研究・教育に従事している。

授業への取り組み

主に鋳造などの素形材プロセスや材料の機械的性質に関する授業や実験を担当する。

- 材料プロセス学(3年次)、材料理工学実験Ⅱ(3年次)、外国文献講読(3年次)ほか

- 溶融加工学Ⅰ (大学院博士前期課程) 、溶融加工学Ⅱ(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

シミュレーション結果のアニメーションはこちらから

高橋 弘樹(タカハシ ヒロキ); Hiroki TAKAHASHI

| 職名: | 准教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース |

| 専門: | 電気化学、触媒化学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

学生時代には、北海道大学触媒化学研究センターにてSOFCアノードや低温型燃料電池の電解質やアノードに関する研究に取り組み、2012年に博士学位を取得。2012年4月に秋田大大学院工学資源学研究科材料工学専攻(現理工学部物質科学科材料理工学コース)の助教に就任、2019年4月に同講師に就任。高校では野球、大学~大学院ではラグビーに汗を流したが現在は観戦のみ。北海道旭川市出身。秋田名物の中では、あくらビールが好きだが、ビールはサッポロクラシックが一番だと信じている。

授業への取り組み

主に化学やエネルギー材料に関する授業や実験を担当する。

- 基礎化学実験(1年次)、物理化学ⅡB(2年次)、外国文献講読(3年次)

- 電極材料科学(大学院博士前期課程)→実用的な知識・スキルを教示

現在の主研究テーマ

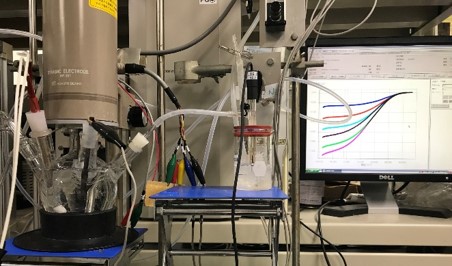

また、電解によってCO2を還元する電極触媒についての研究も進めています。化石燃料の燃焼によってCO2が排出されますが、これを有効利用できれば、環境・産業の双方に貢献できます。その他にも、酸素発生触媒やイオン伝導体についての研究を行っています。

福地 孝平(フクチ コウヘイ); Kohei FUKUCHI

| 職名: | 講師 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 物質科学専攻 |

| 専門: | 機械材料、材料力学 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

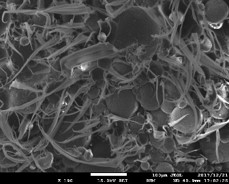

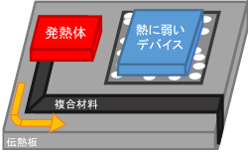

機械工学系大学院時代にVGCFやCNTと言った炭素繊維を含有したAl基の高熱伝導複合材料の熱・強度特性に関する研究を通じて博士学位を取得する(2013年)。2013年4月より、高専にて機械材料に関する授業を行う傍ら、発泡金属、凍結鋳型鋳造法などの研究に従事する。2017年12月に秋田大学大学院理工学研究科 特任助手として赴任する。以来、前述の研究に加え、相変化材料を利用した蓄熱複合材料の開発や能動的熱輸送制御材料の開発等に関する教育・研究に従事している。北海道札幌市出身。

授業への取り組み

主に実験、演習系の授業を担当する。

- 材料理工学実験II (3年次)、外国語文献講読(3年次)他。材料理工学実験IIでは、Al試験片の引張試験を実施して、金属の持つ異方性について学びます。

現在の主研究テーマ

福本 倫久(フクモト ミチヒサ); Michihisa FUKUMOTO

| 職名: | 准教授 |

|---|---|

| 所属: | 大学院理工学研究科 附属革新材料研究センター (物質科学専攻 材料理工学コース 協力教員) |

| 専門: | 高温酸化・高温腐食 |

| 学位: | 博士(工学) |

| 秋田大学研究者総覧へ | |

プロフィール

大学4年生の時に、秋田大学で水溶液中における金属の腐食に関する研究に従事し、大学院で、北海道大学に入学し金属材料の高温酸化および耐酸化性に関する研究を行った。特に、超耐熱合金のNb基の拡散バリアコーティングにおいて高い評価を受けた。その後、博士課程に進学し博士(工学)を取得した。秋田大学工学資源学部に助手として採用され、講師、准教授となった。最近では溶融塩を用いた表面改質に関する研究と固体電解質を用いた酸化反応ガスの解析に関する研究・教育に従事している。静岡県静岡市清水区出身。小学生からサッカーをし、高校1年の時にインターハイで全国制覇(補欠ですが。。。)

授業への取り組み

主に表面改質や高温材料などの機能性材料に関する授業や実験を担当する。

- エネルギー変換材料学(3年次)、材料理工学実験(3年次)、基礎化学(1年次)ほか

- 表面改質学(大学院博士前期課程)

現在の主研究テーマ

近年、地球温暖化が大きな問題となっています。特に熱機関から多くの二酸化炭素を排出するため、熱効率を向上させる必要があり、それに伴い材料の耐用温度も上昇しています。したがって、高温での材料の特性を評価する研究が地球温暖化を抑制するために重要になっています。